「共育九州(ともいくきゅうしゅう)」のコンセプト画像

九州の地元企業と学生を繋ぐインターンシップを開催する一般社団法人九州インターンシップ推進協議会(本社:福岡県福岡市、会長:石橋達朗(九州大学総長))は、2025年11月11日より、新たなソーシャルコンセプト「共育九州(ともいくきゅうしゅう)」を掲げて更なる活動強化を始めます。

本コンセプトのもと「学生の実務を通したキャリア成長」と「企業の採用力・若手育成力向上」を同時にかなえる育成型インターンシップを九州全域で拡大し、地域産業の担い手づくりを進めます。

協議会HPはこちら

◆「やりたい仕事がない」から九州を離れる学生

福岡・九州は移住・定住ニーズが高い一方で、就職段階になると「やりたい仕事がない」「自分に合う企業がわからない」という理由で域外を選ぶ学生も少なくありません。

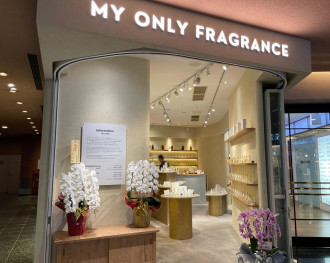

地元企業を志望しない理由株式会社マイナビ「2026年卒大学生Uターン・地元就職に関する調査」によると、「地元(Uターンを含む)での就職を希望する」と答えた学生は56.4%。つまり半数近い学生が地元から離れることを考えていると捉えられます。その理由として最も高い選択肢が「志望する企業がないから(36.8%)」です。

株式会社マイナビ「2026年卒大学生Uターン・地元就職に関する調査」(2025年)より作成

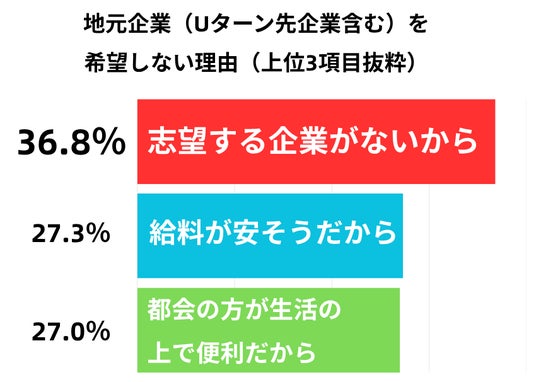

株式会社マイナビ「2026年卒大学生Uターン・地元就職に関する調査」(2025年)より作成

地元企業は”関わると”意識するこのように、「志望する企業がない」と判断している学生も、地元企業と関わる中で興味が生まれ、新卒での就職や、将来のUターン・Iターンでの就職に繋がる可能性が高いことが分かります。

そこで当協議会は、企業が自社の魅力を明確に、熱を持って伝えることができるインターンシップ設計を行い、学生ニーズと合った広報サポートをすることで、地域企業の現場体験を通して学生が学びを深め、望む仕事に取り組める環境が地元にもあることを発見しやすくなるサポートを強化します。

”ない”のではなく、”見つかっていない”地元の企業を、“見つけられる状態”にすることを今回のリブランディングの中心に据えました。

出展:株式会社マイナビ「2026年卒大学生Uターン・地元就職に関する調査」(2025年)

◆今回のリブランディングのポイント

- コンセプトを「共育九州」に統一

学生・企業・大学・自治体が「育てる/育てられる」を行き来できる設計にします。

- 5日以上・実務中心のプログラムを標準化

机上の説明会型・短期型オープンカンパニーではなく、文科省・厚労省・経産省が示すタイプ3以上(※1)の実務体験型インターンシップを基本とし、より地元企業の魅力が近い距離で伝わる仕組みを作っていきます。

- 企業向けに“インターン設計の伴走サポート”を常設

これまでインターンシップの開催がなかった企業でも、初回から学生にとっての学び、企業にとっての自社PR・社内の若者育成の両立ができるプログラムを実施できる伴走支援を行います。インターンシップを通して、企業が学生に何を伝え、どう関わることが効果的か、というサポートをしていきます。

- 企業×大学×協議会の三者連携メニューを拡充

学生の事前・事後研修をセットで運用し、学びの深さを担保します。

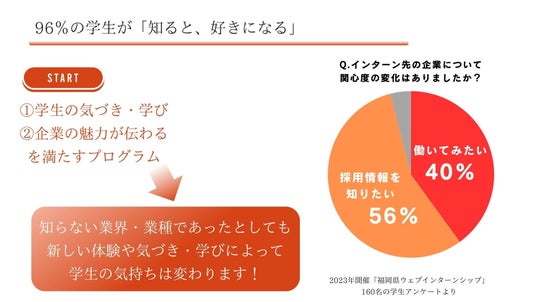

当協議会が過去に開催したインターンシップにおける学生アンケート結果

96%の学生が「知ると、好きになる」当協議会が過去に開催したインターンシッププログラムでも、学生は知らない企業であっても、関わりを持つことで働くことへの関心の変化が起きていました。

※1:インターンシップとは、5日間以上の開催日程で、そのうち半分以上が実務体験を伴う「タイプ3」以上のものを指します(2022年6月、文部科学省・厚生労働省・経済産業省の合意による「インターンシップ推進に当たっての基本的考え方」より)。

◆導入企業の声

【携帯販売(福岡市内)/採用責任者より】

- 学生側の現在地や関心の変化が分かり、「これまでの延長で広報・採用をしても効果が薄い」という感覚が言語化できました。- 当社はインターン受入の経験がありませんでしたが、伴走のやりとりを通じて、学生の自主性を活かしつつ会社として伝えたいことを盛り込む方向性が持てました。

- 現場のショップスタッフが行っているように「相手目線」をインターンにも持ち込むことが大事だと再確認しました。押し付け型にならない設計のきっかけになりました。

- インターン未経験の企業にとって、試行錯誤を一緒にしてくれる存在は大きいと感じます。

【不動産管理・仲介(福岡市内)/人事課長より】

- サポートのおかげでインターンシップのコンセプトが明確になり、1日目から5日目まで一貫性を持って取り組めました。細かくタイムスケジュールを作ったので当日も落ち着いて対応できました。- 第三者の目線でアドバイスをもらうことで、自社の強みや学生に届けたいメッセージを見直す機会になりました。

これらの声は、「やってみたいが、どこから着手すべきか分からない企業」や「学生に響くプログラムにしきれていない企業」が地域に一定数いるという現実を示しています。また、インターンシップをただの仕事体験に終わらせないためには、企業側が自社の魅力を明確にした体験設計が必要である、と強く考えています。

◆今後の協議会の取り組み

私たちは、福岡・九州をはじめとする地方が、自らの力で若者を育て、若者から選ばれる地域となることを目指しています。

その先にあるのは、人財移動の好循環――

都市一極集中だけではない、地域で学び、地域で働くこと。

地元でも望むキャリアの選択肢があることを、インターンシップから創り出し、拡げていきます。

◆サービスの詳細や導入に関するお問い合わせはこちら

詳細資料はこちらから

お問い合わせはこちらから

また、現在、2026年春季インターンシップの学生募集を行っております。

再スタート1回目のインターンシップとして、学生募集・企業募集ともに励んで参ります。

2026年春季インターンシップの学生申込を開始しております。

「(一社)九州インターンシップ推進協議会」について

1997年にインターンシップ制度が開始し、その後、2000年に弊会の前身が設立されました。設立時より九州大学総長を会長に、産学官が一体となって共創するインターンシップを推進しています。福岡市役所をはじめとする行政機関や、経済団体とも密接に連携し、福岡・九州の企業、地元学生双方の成長を目的にインターンシップ開催のサポートを行っています。

公式サイト :https://www.q-internship.com/

会社名 :一般社団法人九州インターンシップ推進協議会

所在地 :福岡市博多区吉塚本町9番15号中小企業振興センタービル11階116号室

設立 :2000年

事務局長:坂田美和子

事業内容:インターンシップ情報掲載、インターンシップの設計・広報サポート、インターンシップレポート作成